時代ごとのオムニバス形式

シヴィライゼーション7が過去作と大きく異なっているのは、時代ごとに区切られたオムニバス形式になっていることです。

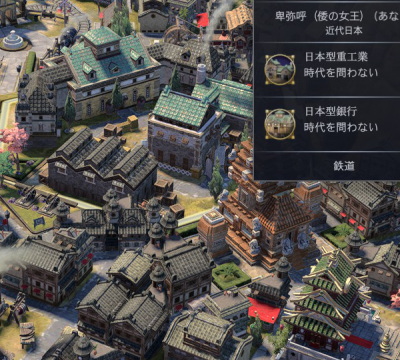

古代、探検の時代、近代がそれぞれ個別に存在し、都市と指導者は次の時代に引き継がれますが、文明や兵士は入れ替わり、外交関係は見直され、建物の多くは旧式化し、新たにスタートします。

そして各時代ごとに「マイルストーン」と呼ばれる異なる目標が存在し、その達成を目指してゲームを進めていきます。

マイルストーンには文化・経済・軍事・科学の4種類がありますが、複数の分野で達成することも可能です。

そして達成段階が進んでいるほど、次の時代にボーナスを得られます。

一つの時代はおよそ5~8時間。3つの時代を通して15~20時間ほどのプレイとなります。

オムニバス形式のおかげで途中でダラけ辛くなっており、時代が変われば「さぁ、新たに頑張ろう」という気持ちになれます。

とは言え、時代を越えて有効な施設もあり、司令官の部隊とレベルは次の時代に持ち越せます。

マップや町はそのままですし、遺産(世界遺産、七不思議)の効果も最後まで有効です。

よって時代ごとに完全なニューゲームになる訳ではありません。

時代の終盤になると疫病の蔓延や蛮族の大移動など、それまでの社会を破壊するイベントが起こり、対応に追われることになります。

時代の終わりに旧来の文明は終末を迎え、新たな文明で新時代に挑むことになります。

都市開発のシステム

今作の都市のマスには「郊外」と「街区」の2種類が存在しますが、本作のわかり辛いポイントです。

食料を一定量貯めると都市の人口が増え、それを都市周辺に配置することができます。

このとき、平地に置けば農場が、森に置けば伐採所が、海に置けば釣り船が作られます。

これらの施設が「郊外」と呼ばれ、土地に応じた食料や生産力などを産出します。

そして、郊外の周囲のマスは新たな都市の領域となります。

ただし、都市の範囲は中心部から3マスまでです。

農場や鉱山は「郊外」

郊外では主に食料や生産を得られる

一方、都市の建物もマップ上に配置します。

建物を建てたマスは「街区」となり、すでに存在する街区に隣接させなければなりません。

街区には一部(駅や飛行場)を除き、2つの建物を建設できます。

郊外に建物を建てると街区に上書きされますが、置かれていた人口は再配置できます。

技術が進めば、街区には追加の人口を配置でき、それは「専門家」と呼ばれます。

専門家は科学と文化を大きく増やしますが、都市の食料と幸福は減少します。

家が建ち並んでいるところは「街区」

専門家は科学と文化を上げる

街区にすると土地から得らえる産出はなくなるので、土地からの産出と、建物の効果のバランスを考えましょう。

建物の多くは、となりに特定のマスがあると効果がアップします。

これを隣接効果と言い、以下のようになっています。

- 水辺(大河や海)の近くだと効果アップ:食料とゴールド系

- 山と自然遺産の近くで効果アップ:文化と幸福系

- 資源の近くだと効果アップ:科学と生産系

- 近くにある街区の数だけ科学と文化アップ:宮殿(町の中心)

- 隣接効果がない:時代を問わない施設

遺産は隣接効果があるすべての建物に効果アップを与えます。

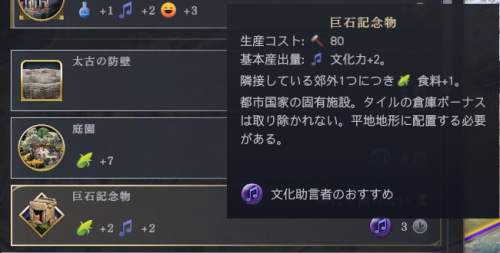

なお、「タイルの倉庫ボーナスは取り除かれない」と書かれた建物は街区にはなりません。

このタイプの建物は郊外(農場や鉱山、伐採所など)に、その土地の産出を維持して建てられる特殊なもので、街区にはならないので建てた場所は郊外のままとなります。

翻訳文がわかりにくいですが、ここでいう「倉庫ボーナス」とは土地の産出のことだと思ってください。

※こうした建物は上書きではなく、郊外に「かぶせる」。すでにあった農場や鉱山の効果は維持される。特定の文明で建設でき、独立勢力の宗主国になったときにも貰える。

次の時代に進むと、古い時代の建物は旧式化し、産出量が減って、隣接効果も失いますが、改築を行えるようになります。

ただし、産出量は0になるわけではありません。

改築時にイベントが発生したり、改築の方が早く建物を建てられたりしますが、基本的には空いた場所(建物を1つしか建てていない街区など)があるなら、先にそちらに建てた方が良いです。

また、「時代を問わない」の施設は改築できません。

これは他の建物を建てるときに邪魔になることがあるので注意してください。

ただ、時代を問わない施設は旧式化しないだけでなく、維持費がない利点もあります。

旧式化した建物の産出は主に、古代の建物は2、探検時代の建物は3。でも0じゃない

文明固有街区を作るときは、そこに時代を問わない建物がないか注意すること!

都市ではない「町」とは

都市の人口が5になれば、開拓者を作って新しい街を築くことができます。

ただし、新たに作ったものは「町」となります。

『町』は『都市』とは異なります。

これらはまとめて『居住地』と呼ばれます。

ラベルに顔マークがあるのは「都市」

顔マークがないのは「町」

町は食料の獲得によって都市と同じように拡大しますが、建物やユニットの生産は行えません。

町の生産力はゴールドに換金され、文明の金銭収入となります。

町で建物やユニットが欲しい場合は、ゴールドで「購入」しなければなりません。

ただし、建物の半分ぐらいは都市でないと購入できません。

町を都市にするには、町の詳細画面を開き、一番下の「都市にする」のボタンを押して、必要なゴールドを支払わなければなりません。

今作は土地から得られるゴールドが少なめで、当面は町の生産力を換金したものが収入源となります。

よって、都市にするとその分だけゴールド収入は減るので、収支のバランスを考える必要があります。

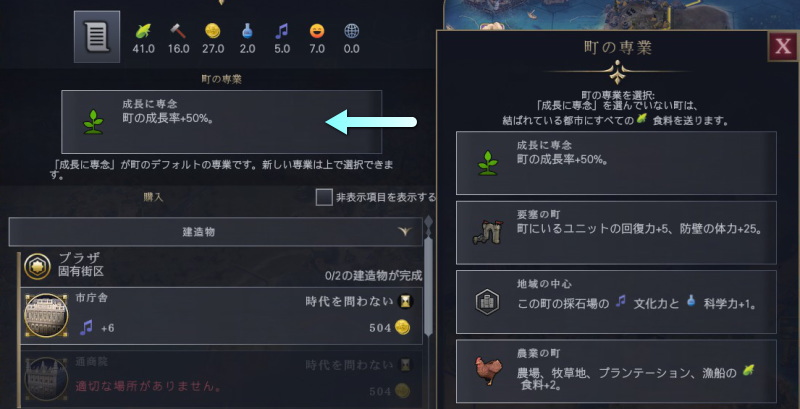

町のままで発展していくと、その町を「専業の町」にすることができます。

専業にした町は産出量が増えたり、駐留するユニットの回復が早くなったり、交易の効果が上がったりするのですが、得た食料が他の居住地に分配されるようになるため、それ以上の発展が望めなくなります。

十分に発展し、周囲にある資源も一通り確保したなら、専業にしてもいいでしょう。

これにより他の都市の人口が増えやすくなるため、大都市がより発展できるようになります。

駐留ユニットの回復アップや交易アップなどの効果は、国境沿いの戦略的な場所に町がないと有効とはならず、活用は少し難しいです。

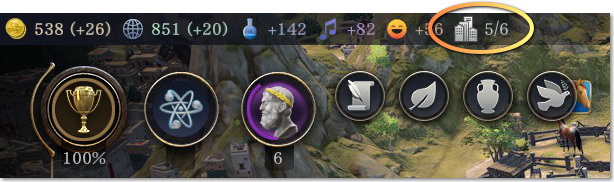

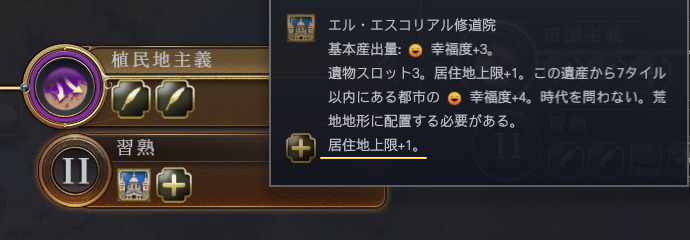

居住地上限に注意

今作は居住地の数に上限があります。

つまり、町や都市を好きなだけ作りまくることはできません。

居住地の上限に達しても、町を作ったり都市を占領したりすることはできるのですが、上限を超えた分だけ各居住地の幸福が-5されます。

1つか2つぐらいオーバーしても何とかなりますが…… それ以上はちょっと辛いです。

幸福がマイナスになると産出量が低下し、低すぎると暴動が起きて建物が壊されたり、最悪、他の文明への転属を求めたりします。

居住地の上限は、主に社会制度の発展によって上がっていきます。

よって文化が高ければ、居住地上限も増えやすくなります。

軍事重視でゲームを進めていると文化をおろそかにしがちですが、そうすると居住地上限が増えず、領土拡大できなくなりますので注意してください。

科学技術と社会制度

シヴィライゼーション6から、研究は「科学技術」と「社会制度」の2本立てとなりました。

科学技術は「科学」で研究が進みます。

技術を得ることで新たな施設やユニットが登場し、文明が進歩します。

社会制度は「文化」で研究が進みます。

社会制度でも新たな施設が登場し、さらに「政策」を得られ、政策スロットにセットすることで文明全体にその効果が及びます。

やはり重要なのは科学発展。軍事にも必要

文化は政策や遺産、居住地上限に関わる

両方を並行して進めて行けますが、文明によって得手不得手があります。

また、社会制度は各文明で共通のものと、文明固有のものが用意されています。

シヴィライゼーション4や5、シヴィライゼーション レボリューションでは、文化は都市範囲の拡大に関係していましたが、今作はそういった作用はありません。

6以降、文化の役割は大きく変わっているので注意してください。

シヴィ7の戦闘の基礎

シヴィライゼーション7の戦闘は、シヴィライゼーション5や6とそれほど変わりません。

近接戦闘ユニットと長距離戦闘ユニットがあって、弓兵などの長距離ユニットは離れた場所から反撃を受けずにダメージを与えられます。

ユニットにはHPがあり、0になる前に撤退すれば回復することができます。

回復は何もせずに待機することで行われ、味方の土地だと+15、中立だと+10、敵地だと+5となります。

基本的には長距離ユニットが有利なので、それを主力としましょう。

近接戦闘ユニットは長距離ユニットを守る盾役として使います。

ただし、長距離戦闘ユニットは間に森や山などの障害物があると射撃できません。

問題は、マップがリアルになったおかげで、森がどこにあるのかすごく判別し辛いこと。

さらに今回から通行できない「崖」が登場しており、これもすごく見辛い。

カーソルを合わせて文字で確認するなどして、地形をよく確認するようにしましょう。

地形による戦力修正効果は以下の通りです。

・森 +2

・荒れ地 +3

・川や湿地で防御 -2

・上陸攻撃 -2

・仮設陣地で防御 +3

ただ、地形効果以外にも、司令官のスキルや、ユニットの特殊能力、外交による補正、難易度補正など、色々な修正が付きます。

なお、近接戦闘ユニットは周囲のマスに ZOC(支配領域)を持っており、敵の ZOC に踏み込むとそれ以上移動できなくなります。

ただし、騎兵は ZOC を無視して移動できます。

※側面攻撃は近接戦闘中の敵を、別の部隊で近接攻撃することで発生。戦力+2。

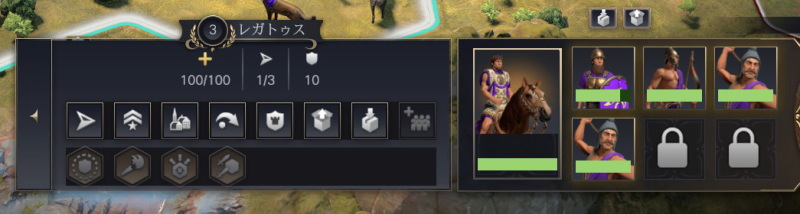

今作から大きく変わったのは、司令官のシステム。

シヴィライゼーション6にも周囲のユニットを強化する司令官がいましたが、今回はさらに、司令官に軍事ユニットを「収納」できるようになりました。

これにより、移動の際に一つ一つ動かす必要がなくなり、司令官の移動力が高ければ速度も上がります。

ただ、展開の際にユニットが行動不能になってしまうので、敵の目の前で展開するのではなく、少し離れた場所で展開して準備する必要があります。

(ただし、司令官のスキルによっては展開してすぐ攻撃が可能です)

そして今回は、ユニットごとの経験値がなくなり、司令官にのみ経験値が入るようになりました。

よって戦闘しても司令官がいない場合、レベルは上がりません。

大きな戦闘行動の前には必ず司令官を作って、常に部隊に同行させるようにしましょう。

司令官自身は通常、戦闘力を持たないので、軍事ユニットに重ねて守ること。

そしてもう一つ重要なこととして、司令官は時代を越えて維持できます。

司令官に収納しているユニットも同様なので、次の時代に持ち越せるユニットも増えます。

よって時代を超えた軍事力維持のためにも、司令官は生産しておく必要があります。

探検の時代からは海軍司令も登場します。

司令官はレベルが上がるとスキルを獲得できますが、4種類のスキルツリーがあります。

どれを優先するかは好みですが、各ツリーの一番下のスキルを獲得すると、さらに特殊技能(賞賛ポイント)を1つ得ることができます。

指揮範囲が拡大したり、再行動のアクションを行えるようになるなど、強力なものが多いので、スキルは基本的に1種類を集中して上げるようにしましょう。

なお、蛮族(独立勢力)相手だと、まともに経験値が入るのはレベル2まで。

それ以上はライバル文明と戦う必要があります。

軍事について、もうひとつ言っておきたいことは…… 軍備は抑止力にもなるということ。

「敵にすぐ攻められる! イヤでも戦争しないといけない!」と言っている人を見かけますが、それは防備をおろそかにしているからです。

コンピューターは基本、弱い文明を狙うので、平和のためにも軍備を行いましょう。

難易度にもよりますが、仲が悪くてもこちらの方が強いなら、そうそうケンカは売られません。

もちろん急に戦争になった時に備え、居住地に防壁を築いておくことも大切です。

都市国家(蛮族、独立勢力)とは

攻撃をしかけてくる蛮族は、シヴィライゼーション6のダウンロードコンテンツによって、固有の名前を持つ「独立勢力」になり、交渉や従属化が可能になりました。

このシステムはシヴィライゼーション7でも踏襲されています。

蛮族(独立勢力)は「敵対的」と「友好的」な場合があり、友好的だと襲いかかってきません。

敵対的だとマークに赤い縁取りが付いているので、それで判別できます。

敵対していても外交影響力のポイントを消費して交渉すれば友好的になり、さらに時間が経てば貢物をしてくれて、いずれは従属化します。

従属化した独立勢力は「都市国家」に昇格し、自国はその「宗主国」となります。

こうなれば外交影響力を消費して発展や軍備増強を促したり、ユニットの徴発(外交ポイントを使っての購入)や、併合も可能になります。

そして他の文明との戦争になった際には、友軍として戦ってくれます。

もちろん邪魔な場合は、軍事ユニットで攻め滅ぼすこともできます。

滅ぼした場合、ゴールドや生産、文化、科学などを得ることができます。

また、近くに司令官がいれば大量の経験値を得られます。

※経験値がおいしい。近くにいる指揮官が複数いる場合は分割される。

友好外交していた独立勢力が、従属する前に他の文明に滅ぼされ、外交ポイントが無駄になることもあるので注意してください。

敵に近すぎる蛮族は攻め滅ぼされると思っておいた方が良いでしょう。

政策の中には、宗主国の数だけ科学力や文化力を得られるものもあります。

外交ポイントに余裕がある場合は、積極的に友好を結びましょう。

資源について

マップ上にある資源(馬、羊、織物、砂糖など)に人口を配置すると、その資源を利用できるようになります。

ただ、そのシステムが複雑化してわかり辛くなっています。

まず、古代の場合、資源には「帝国資源」「都市資源」「ボーナス資源」の3種類があります。

帝国資源は文明全体に影響を及ぼすもので、騎兵が強くなる馬、歩兵が強くなる鉄、購入が割引される金などがあり、無条件で効果があります。

都市資源は「都市」に配置することで効果があります。町には配置できません。

ボーナス資源は都市にも町にも配置できます。

※都市資源は左下のマークが青、ボーナス資源は左下のマークが黄色。

ただし、それを獲得した居住地が、首都と道で繋がっている必要があります。

道は居住地を作った際に自動で繋げられますが、遠すぎたり、間に山などがある場合、繋がらないことがあります。

こうなると資源を獲得しても、他の都市では利用できません。

道は商人のユニットで追加で作れますが、いきなり遠くに居住地を作ったりすることは避けましょう。

資源は商人ユニットを他国に派遣し、「交易路」を作っても獲得できます。

ただし、町や都市に配置できる資源の数には限りがあります。

資源の配置数を増やすには、商業系の建物を建てるか、ラクダを確保するのが基本となります。

探検の時代になると「財宝資源」が登場し、近代になると資源の多くが「工場資源」となります。

これはその時代の経済目標(マイルストーン)の達成に関わりますが、活用に複雑なルールがあります。

その詳細は探検の時代の攻略、近代の攻略をご覧ください。

時代を超えて引き継ぐもの

本作はオムニバス形式ですが、次の時代に残るものを用意して、後々有利にすることも大切です。

残るものは以下の通りです。

- マップの状態(居住地・郊外・街区などはそのまま)

- 建物(ただし「時代を問わない」建物以外は旧式化する)

- 旧式化すると、古代の建物の多くは産出が2、探検時代の建物は3となる。隣接効果はすべて無くなる

- 資源(ただし多くの品は効果が変わるか、別のものに変化する)

- 一部、新たに出現する資源もある

- 軍事ユニットの一部(都市に配置しなおされる。古代→探検は6つまで、探検→近代は9つ)

- 司令官(司令官に収納できる分の軍事ユニットも持ち越される)

- 遺産(遺産はずっと有効)

- 資金と外交影響ポイント(すごく多い場合は半分や1/3になる)

- 指導者とセットしている記念品

- 属性ツリー(振り分けた属性ポイントは引き継がれる)

リセットされるものは以下の通りです。

- 文明(各文明はそれぞれ使える時代が決まっている)

- 居住地が都市か町か(首都以外の都市は町に戻る)

- 外交関係(友好度の一部は「過去の関係」として引き継ぐ)

- 独立勢力(ただし宗主国になっていた都市国家は友好的な勢力として2ターン目に再登場)

- 引き継がれなかった軍事ユニット

- 民間ユニット

- 科学と社会制度の研究状態(研究ツリーは時代ごとに用意されている)

そして前の時代のマイルストーンの達成状況に応じた「レガシーポイント」を得られ、それを使って次の時代のスタート時に特典を獲得できます。

もしマイルストーンが最大に達していた場合は「黄金時代」の特典を得られますが、複数の分野で最大まで達していても、獲得できる黄金時代は1つのみです。

マイルストーンが最大になっていると時代が終わった際に、その文明の勝利シーンが流れます。

これもマイルストーン達成の特典と言えるでしょうか。

マイルストーンを全く達成していない分野があると、その分野の暗黒時代のレガシーを取得できます。

しかし暗黒時代のレガシーは大きなデメリットがあるうえに、これを取得すると他のレガシーを一切取得できなくなるので、普通にプレイする場合は無視した方が良いでしょう。

もしマイルストーンを全く達成できていなくても、暗黒時代を無理やり取らされる、みたいなペナルティはありません。

記念品とは

時代を終えると、成果に応じた経験値がプレイヤーと指導者に与えられ、レベルが上がります。

そして一定のレベルになると「記念品」を獲得できます。

記念品はゲームスタート時に装備することができるアイテムで、様々な効果を得られます。

まずはプレイヤーレベルをLv5まで上げて、記念品スロットを2枠にするのを目標としましょう。

記念品はプレイヤーレベル(基礎ボーナス)のアップと、指導者のレベルが2・5・9になったときに得られます。

とりあえずお勧めなのは、プレイヤーレベル7で得られる「イマゴ・ムンディ」。

斥候が捜索や警戒を行ったときに、視界が+2されるというもので、すごく広範囲を見渡せるため、探索がとてもはかどります。

(バージョン1.1.0で+3から+2に弱体化しました。それでもまだ便利ですが……)

指導者から得られる記念品については、指導者の一覧ページで紹介しています。